大皖新闻讯 近日,合肥包河公园升级校正,发现了疑似合肥古城墙留传物(详见大皖新闻2月11日报谈),引起鄙俗关怀。“清朝时但是堪称铁打的庐州城,环城马路即是曩昔的古城墙,是古庐州的钤记。”读者童先生说。此外,还有读者指出,合肥包河公园内有个古地名“香花墩”j9九游会,是合肥包公祠的始终驻地。

除了与包拯、包公祠筹谋外,香花墩是包拯少小念书的方位吗?香花墩承载了合肥古城哪些历史钤记?2月12日,大皖新闻记者对此进行了采访。

香花墩并非包公少小念书的方位

千年包公长远东谈主心,包公精神世代传承。香花墩,这一与包公文化精熟贯串的地名,承载着丰富的合肥古城历史钤记。为了解合肥老地名“香花墩”的历史传承与文化内涵,2月12日中午,大皖新闻记者筹谋上了依然退休的合肥市藏书楼馆长凌波。

凌波先容,香花墩的称号源于合肥城南的一个壕沟上的土墩,壕沟中莲花盛开、香气四溢,香花墩看成包公祠所在地的土墩,见证了合肥古城的历史变迁。

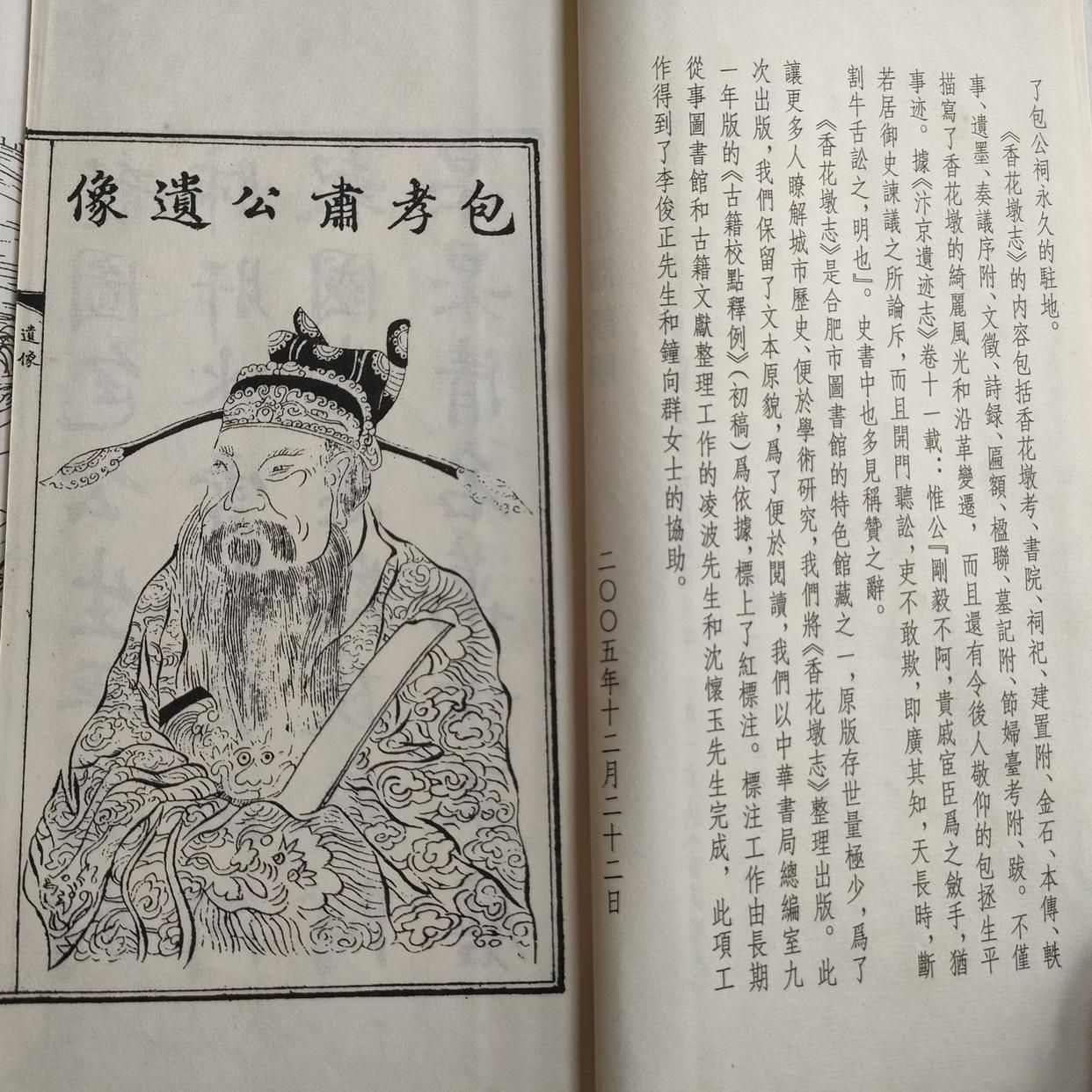

图为芜湖路上的合肥包公祠

有不雅点以为,香花墩是包拯少小念书的方位,这种说法准确吗?凌波指出,香花墩并非包拯少小念书的方位,而是包公去世后宋朝天子赐给他的地皮。但是,在明弘治年间,太守宋克明曾命包公二十四世孙大章念书于包公书院。“是以说‘包公在此’念书,应该是指包拯的后东谈主在此读过书。”

接头包公文化的复旦大学历史地舆接头中心博士、江淮文化遗产和历史地舆学者张靖华指出,莫得文件记录香花墩是包拯少小念书的方位。“根据现存文件,明代中期由知府将河中小洲上的梵宇捣毁,建成书院,名“包公书院”,是一所寰球学校。学校率先聘用合肥优秀学生在此念书,至极于合肥府学中的‘加强班’,这些学生中,也有包氏族东谈主,但并非以包氏为主。为了饱读舞学生借鉴乡贤,取名‘包公书院’。”张靖华还暗意,香花墩是包河公园中的一个景点,自若后包河公园叫东谈主民公园,其后更名包河公园。

香花墩看成包公祠始终驻地被修“志”

看成合肥古城的老地名,“香花墩”的称号是何时出现的?

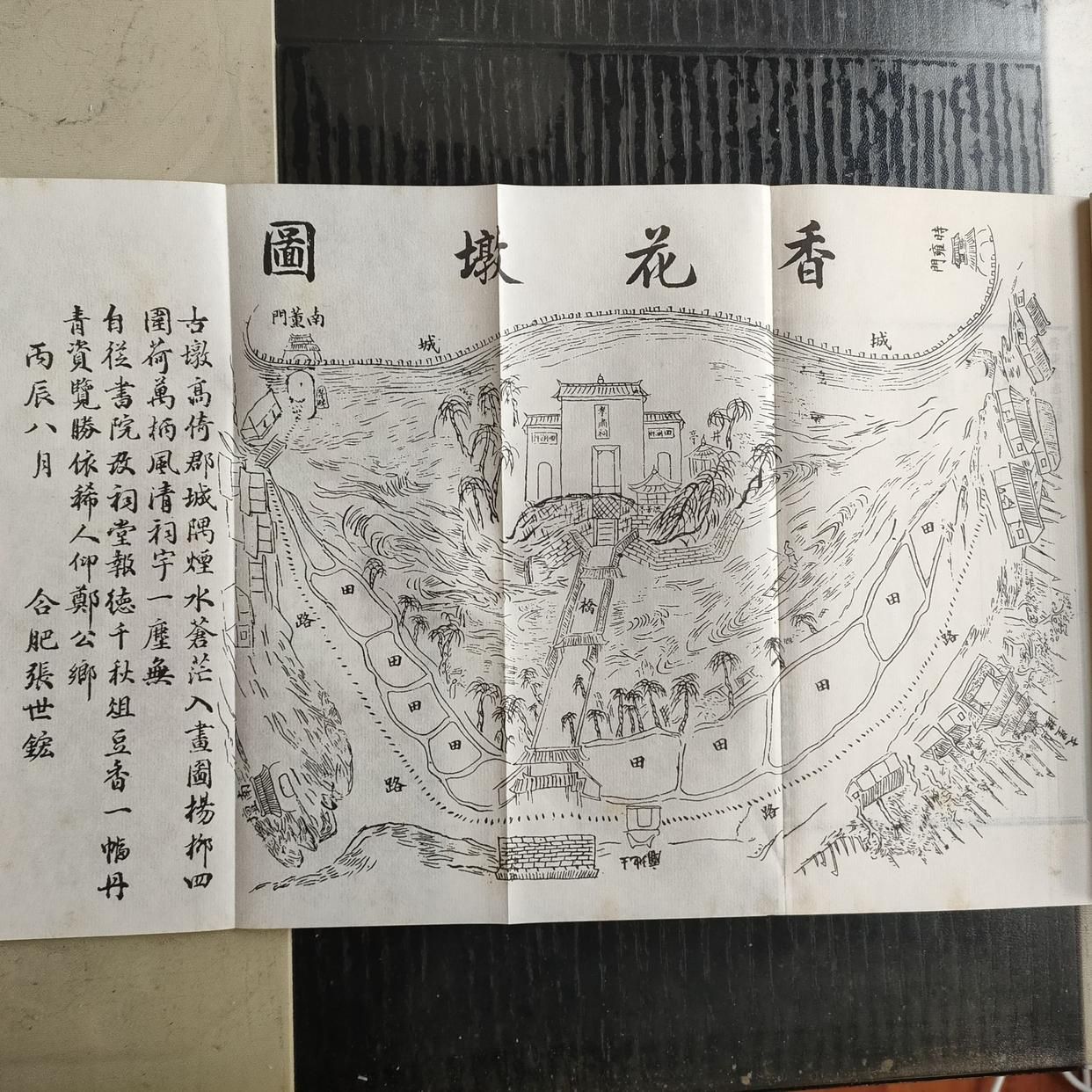

张靖华以为,香花墩的称号,当今文件似以万历《合肥县志》为最早,其中城图中有“香花墩、包公祠”的标注。“康熙十一年(1672年),合肥知事瞿戴仁曾游览包公祠,记录了他访谒香花墩包公祠的进程。也提到他是在合肥旧志中看到有香花墩的称号才去访谒的。” 筹谋“香花墩”上成立率先是用于供佛使用,张靖华还以为,明代的香花墩之“香花”,可能是来自释教用语,“可知香花墩的称号,可能是和其上的梵宇关联的,和包拯念书应该没关筹谋,至于其上梵宇的称号和年代有待进一步考据。”

看成合肥古城的遑急历史遗迹,香花墩一直是传承和发扬包公文化的遑急载体。

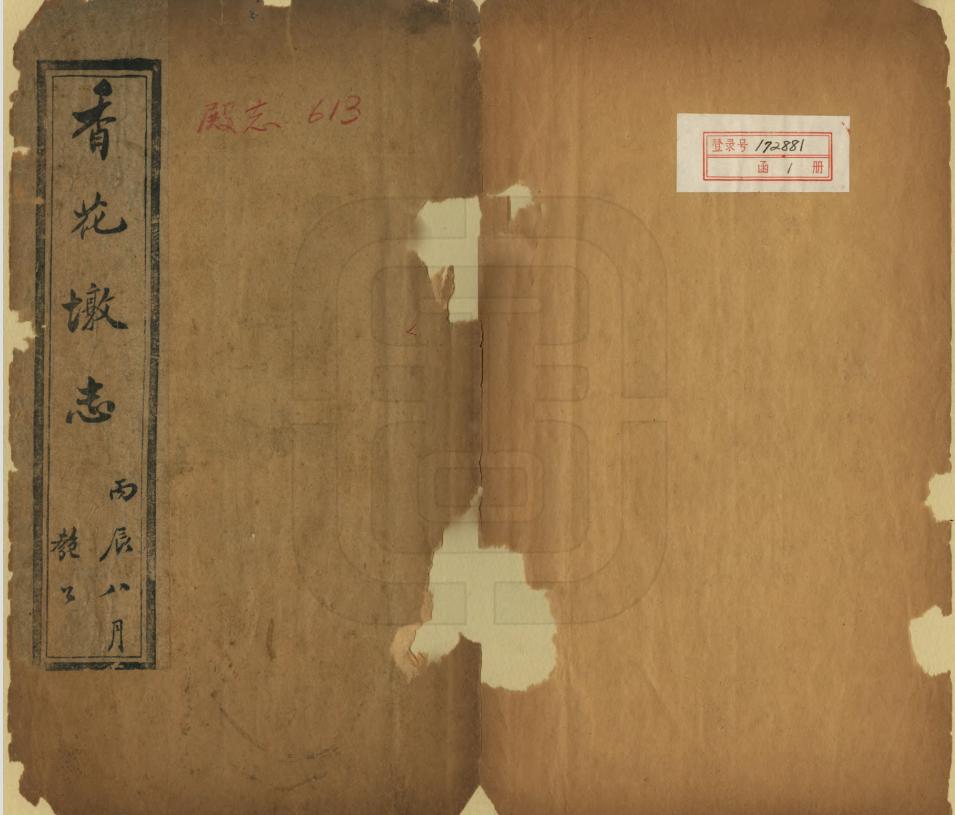

凌波指出,香花墩仅指包河公园内包公祠所在地的土墩,而如今的包河公园是一个更鄙俗的水域和绿地区域,包括包公祠但不仅限于香花墩。“香花墩看成包公祠始终驻地,在清朝时获取较大界限修建,成为挂念包公的遑急情势。”值得一提的是,清末1903年便出现了一册故意的《香花墩志》,执行包括香花墩考、书院、祠祀、建置附、金石、本传、遗闻、遗墨、奏议序附、匾额、楹联、墓记附、节妇台考附、跋。“不仅描画了香花墩的缓和情势和沿革变迁,况兼还有令后东谈主敬仰的包拯生平事业。故意为一个土墩子修志,在寰球可能属首例。”凌波说。

《香花墩志》称赞包拯

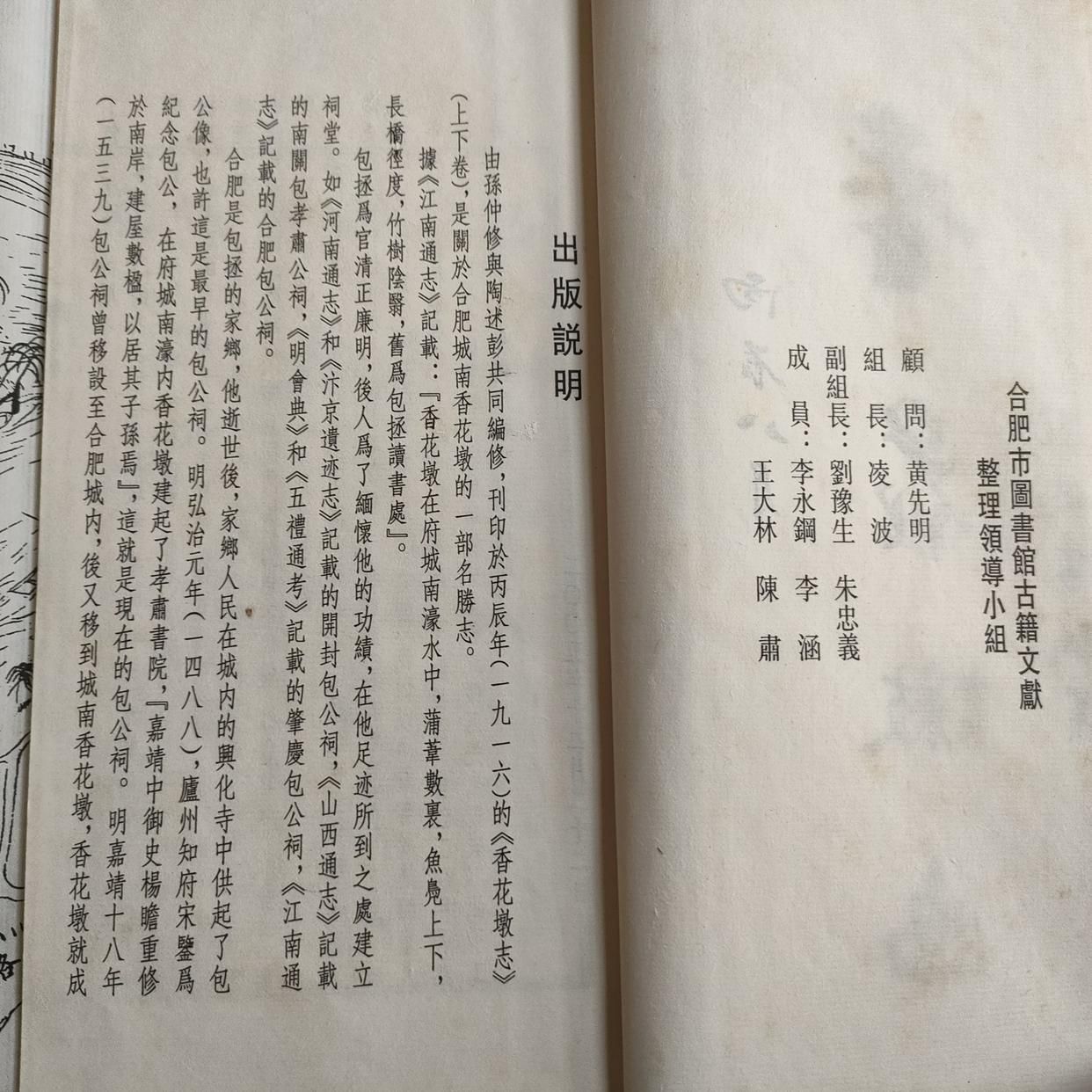

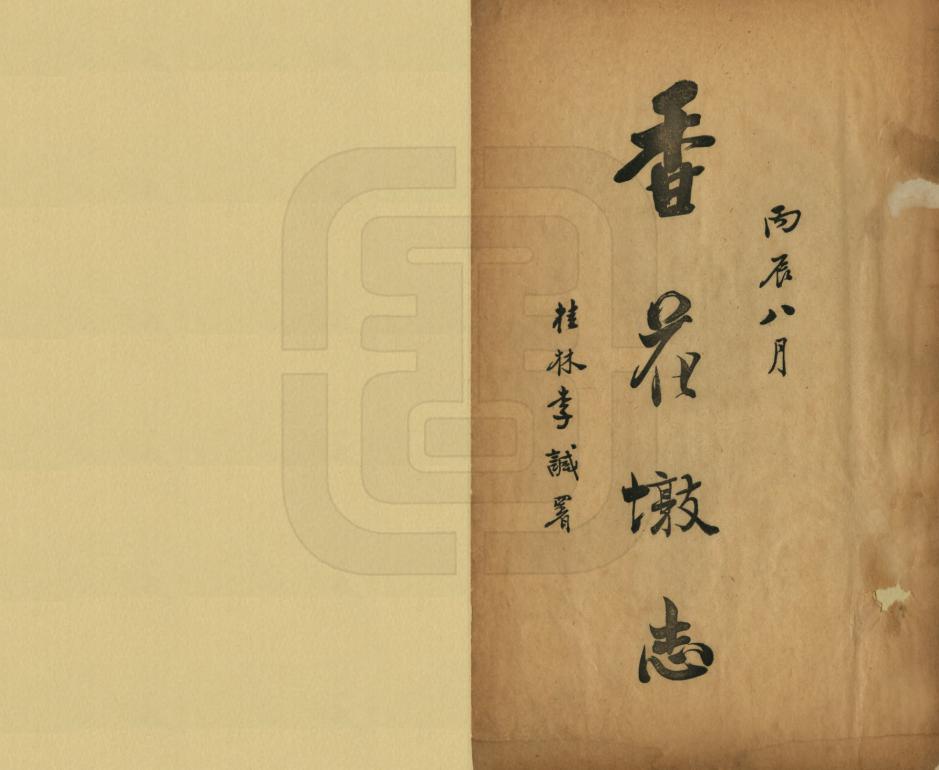

采访中,大皖新闻记者获悉,合肥市藏书楼有一册由孙仲修与陶述彭共同编修,印于丙辰(1916)年的《香花墩志》(高下卷),是合肥市藏书楼的特点馆藏之一,原书已十分破旧,看成一册对于合肥城南香花墩的一部名胜志,该书原版存世量少许。为了让更多东谈主了解城市历史、便于学术接头,主要筹算是为了保存和传承优秀的方位文件,2005年,经过合肥市藏书楼古籍文件整理开辟小组致力于,《香花墩志》由中华书局仿古石印出书,一度成为合肥市与其他城市换取的礼品。

图为2005年,合肥市藏书楼整理后出书的《香花墩志》

2005年,凌波在和合肥市藏书楼古籍文件整理开辟小组整理馆藏刊印于丙辰(1916)年的《香花墩志》时,需要理出《香花墩志》的问世条理,在此进程中,偶然发现了一册成书于光绪癸卯(1903)年手稿本《香花墩志》。它是由清末祖籍舒城,后迁江苏丹阳的李恩绶(字亚白1835-1911)撰写。该书还有其子李丙荣(字树东谈主,1867-1938)镇江近代文史学家、其孙李正学的著述。可见,李(恩绶)本《香花墩志》才是的确的第一部《香花墩志》。而清末李恩绶祖孙三代东谈主的手稿本《香花墩志》,但并未出书,仅以手稿神志流传。手稿流荡至北京琉璃厂隔邻的旧货市集后,被安徽籍东谈主士购得并寄回合肥,最终落户于安徽省博物馆。

凌波先容,上述两本《香花墩志》的执行不错说皆是描画香花墩的沿革变迁,但要点均不在香花墩的情势,而在称赞包拯。两书在结构、执行和写稿手法上有相同之处,又各有千秋。然而,孙仲修、陶述彭在编修《香花墩志》时却只字未提李恩绶的《香花墩志》,“是什么原因,不知所以,因此, 咱们在跋文中加以讲明,亦然对前东谈主的接头恶果的敬畏!天然,咱们已掌捏了这两本原始文件,经过相比,咱们临了详情点校出书孙(仲修)陶(述彭)本《香花墩志》。”

而李恩绶版《香花墩志》原手稿曾被发现并探讨过出书,但因手稿纯粹、纸张大小不规整等原因未能达成。

看成包公祠始终驻地,资历了三段历史

2月12日,在阅读了刊印于丙辰(1916)年的《香花墩志》后,张靖华向大皖新闻记者先容,香花墩起头并非是祭祀包拯处。包拯灭尽后,按《香花墩志》记录,北宋时,由其一又友在兴化寺祭祀。其后,因其儿媳崔氏关系,合祀于节妇台。之后,在明代,移到护城河中小洲,率先建包公书院。明清之际,包公书院废,改为故意祭祀包拯之处,称包公祠。

图为张靖华阅读的丙辰(1916)年的《香花墩志》

连结我方对香花墩的接头,张靖华以为,香花墩看成包公祠始终的驻地,它资历了合肥古城的三段历史。第一个阶段是看成合肥释教文化的代表,这个阶段可能从宋代至明代弘治年间。第二个阶段是看成书院使用,简略是明代中期到清代中期。第三个阶段是书院废止,改为包公祠,从清代中期于今。“香花墩称号的发源可能是和释教关联,这是我的个东谈主发现,亦然我个东谈主以为道理的方位。香花墩的称号我嗅觉更像是宋代的地名。是否如斯有待考据。还有东谈主算计香花墩有可能是一处古古迹,我以为是有可能的,但需要考古凭据。”张靖华暗意。

大皖新闻记者 许佳 影相报谈 实习生 马玲娜

剪辑 许大鹏j9九游会